Lunedì 28 aprile – ore 10.00 – Sala Conferenze DISPAC

Luigina Tomay – Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata

La necropoli di Caudium fra VIII e III sec. a.C.

Discussant Carmine Pellegrino, Antonia Serritella

1 cfu

Caudium, l’odierna Montesarchio (Bn), centro principale dell’antico Sannio Caudino, è nota nella letteratura archeologica soprattutto per le ricche necropoli, che hanno restituito un corpus eccezionale di ceramiche a figure rosse di produzione attica e italiota.

Ritrovamenti recenti hanno arricchito il quadro di conoscenze sia sull’inizio dell’insediamento, da porsi nella prima età del Ferro, sia sulle articolazioni del costume funerario durante il lungo periodo di vita del centro, dal IX ai primi decenni del III sec. a.C. Saranno illustrate in senso diacronico la stratigrafia orizzontale e verticale delle necropoli, le caratteristiche del rituale, la composizione dei corredi, le differenze di genere e le modalità di autorappresentazione della comunità caudina in ambito funerario.

Luigina Tomay dal 2021 dirige la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata e dal 2022 il Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per la Basilicata.

Laureatasi all’Università degli Studi di Salerno con il massimo dei voti, ha conseguito la Specializzazione in Archeologia Classica presso l’Università degli Studi di Lecce e il Dottorato di Ricerca presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”; è stata titolare di una borsa post-dottorato e cultore di Archeologia Classica presso l’Università di Salerno.

Funzionario archeologo del Ministero della Cultura dal 1999 ha svolto attività di tutela, ricerca e valorizzazione in Piemonte, Basilicata e in Campania, per lungo tempo, nel Beneventano e, in ultimo a Pontecagnano e nell’Agro Picentino, dove ha diretto campagne di scavo, ricerche topografiche e restauri di monumenti e beni archeologici. È stata direttore di Uffici operativi del Mic e di Musei Archeologici Nazionali (Montesarchio, Pontecagnano), dove ha curato la progettazione scientifica di Mostre espositive e ha organizzato eventi di comunicazione e valorizzazione del patrimonio archeologico. Dall’a.a. 2023/2024 insegna “Archeologia funeraria” presso la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici della Basilicata. È autrice di numerosi contributi su necropoli e rituale funerario, produzioni ceramiche, organizzazione e strutturazione di insediamenti e territori di ambito indigeno e di città romane (Benevento).

Martedì 29 aprile – ore 9.30 – Sala Conferenze DISPAC

In collaborazione con Or-Sa Scuola Interateneo di Specializzazione in Beni Archeologici “Tra Oriente e Occidente” (Università degli Studi di Salerno e Università di Napoli l’Orientale)

Discussione alla presenza dell’autore del volume di Emanuele Greco “Nell’Occidente greco. Fonti letterarie e documentazioni archeologiche”

Discuteranno alla presenza di Emanuele Greco

Matteo D’Acunto– Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”

Fabrizio Mollo – Università degli Studi di Messina

Roberto Sammartano – Università degli Studi di Palermo

Modera Fausto Longo, Luigi Vecchio

1 cfu

Il volume di E. Greco, edito nel 2024, è caratterizzato da un approccio storiografico ed è limitato alla riflessione critica su una serie di argomenti relativi alla storia dell’Occidente greco, specialmente magno-greco. Il fil rouge, dall’Autore peraltro esplicitato più volte e con grande chiarezza, è proprio la questione metodologica del rapporto tra storia e archeologia come discipline scientifico-accademiche le quali, per dirlo con le parole dell’autore, perseguono «i medesimi o almeno analoghi fini con strumenti diversi». Le fonti scritte e in primo luogo le tradizioni letterarie da un lato, e le documentazioni archeologiche ‒ tra le quali peraltro rientrano alcune categorie di fonti scritte quali le epigrafi e le monete ‒ dall’altro, entrambe viste e indagate, sono fonti utili per la ricostruzione storica, nella quale vanno riconosciuti i fini perseguiti dalle due discipline.

Matteo D’Acunto è professore Ordinario di Archeologia Classica presso l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, e insegna presso Or-Sa Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici interateneo delle Università di Salerno e “L’Orientale”. È direttore della rivista di fascia A “AION Annali di Archeologia e Storia Antica” dell’Università L’Orientale. Dirige la missione archeologica a Cuma, su concessione dal Ministero della Cultura, e Ischia (Pithekoussai). Specialista dell’archeologia del mondo greco, soprattutto del periodo alto-arcaico e arcaico (X-V sec. a.C.), ha concentrato i propri interessi scientifici sull’architettura, la scultura, la ceramica e l’iconografia, soprattutto di Creta, delle Cicladi, di Rodi e di Atene, nonché sulla colonizzazione greca dell’Italia meridionale, con particolare riferimento a Cuma e a Pithekoussai. È autore di una monografia sull’Olpe Chigi (2013) e di una sulla necropoli di Ialysos di epoca geometrica (2020); è curatore di diversi volumi, tra cui quello sullo Scudo di Achille (2009), quello sui Profumi nelle società antiche (2012) e quello sui Sistemi di regimentazione delle acque in età arcaica (2020). È autore di numerosi articoli, pubblicati in italiano, in inglese e in francese, molti dei quali su riviste di fascia A, e ha al suo attivo l’organizzazione e la partecipazione a convegni internazionali.

Fabrizio Mollo è professore Associato di Archeologia Classica presso l’Università degli Studi di Messina, è membro del Collegio di Dottorato in Scienze Storiche ed Archeologiche dell’Università di Messina. È Direttore Scientifico del Museo di Blanda e del Museo di Storia Naturale del Pollino di Rotonda; è Direttore della Collana “Quaderni del Museo dei Brettii e del mare” e della Collana “Scientia Antiquitatis” per la casa editrice Rubbettino ed è membro di comitati editoriali di diverse riviste. Dirige lo scavo archeologico in loc. S. Gada di Laino Borgo in regime di concessione da parte del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia della Calabria ed in collaborazione con il Comune di Laino Borgo. Dirige la Missione Archeologica Italiana in Grecia riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri presso il sito di Skotoussa-Tessaglia. È autore di numerosi volumi monografici e articoli.

Roberto Sammartano è professore Associato di Storia greca presso l’Università degli Studi di Palermo. È direttore della rivista Kokalos dedicata alla Sicilia antica nonché Presidente dell’Istituto Siciliano per la Storia Antica “Eugenio Manni”. È autore di importanti studi sulla Sicilia antica sia come contributi editi in prestigiose riviste italiane e straniere sia come relazioni presentate in convegni nazionali e internazionali. I suoi ambiti di ricerca riguardano la storia della Grecità d’Occidente e in particolare quella della Sicilia, Storiografia greca, siceliota e sull’Occidente greco, le identità etniche e rapporti di parentela tra città e popoli del mondo antico, Geografia storica dell’Occidente greco e l’epigrafia greca, in particolare sui temi della diplomazia della parentela e dell’ecologia nelle poleis greche. Si ricordano in particolare la monografia dedicata alle tradizioni sulle popolazioni della Sicilia (1998), quella sul tema della syngeneia (2020) e la recente edizione dei frammenti dell’opera di Antioco di Siracusa (2024). Ha organizzato importanti convegni sulla Sicilia antica, curandone gli atti.

Eventi passati

Lunedì 24 marzo – ore 14:30 – Aula 13

Raffaella Bonaudo – MiC -Soprintendenza ABAP Salerno e Avellino

Immagine, contesto, con-testo. Alcune riflessioni su un gruppo di tombe di Roccagloriosa

Discussant Luca Cerchiai

1 cfu

L’intervento si propone di ricostruire attraverso l’utilizzo degli strumenti metodologici propri della linguistica strutturale applicati all’analisi iconografica il programma iconografico di una tomba di IV sec. a.C. Di straordinario prestigio da Roccagloriosa (SA). L’individuazione di sintagmi associati all’interno di sistemi iconografici consentirà di ricostruire il livello della lingua adoperato per esprimere nella composizione del corredo il messaggio specifico da valorizzare in relazione alla defunta. La lingua andrà poi calibrata rispetto alle altre tombe costituenti il gruppo nel quale la defunta è inserita nel tentativo di recuperare l’immaginario complessivo del gruppo di riferimento, rispetto al quale andrà definito anche il peso specifico delle architetture e della complessiva definizione degli spazi della necropoli.

Il passaggio dal “sistema tomba” alla definizione dell’immaginario di un gruppo restituirà uno spaccato possibile sui sistemi ideologici e sulle forme di comunicazione proprie di una comunità lucana della seconda metà del IV sec. a.C., recuperandone, laddove possibile, le specificità rispetto ad altri contesti noti in siti prossimi a Roccagloriosa e oggetto di recenti studi e ricerche

Raffaella Bonaudo dal 2021 dirige la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino. Laureatasi all’Università degli Studi di Salerno (1997) con il massimo dei voti, ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca (2003) presso “La Sapienza” Università di Roma; è stata assegnista di ricerca (2009/2010) e titolare di borse di studio (2005/2007, 2008) presso l’Università di Salerno.

Dal 2010 è in servizio presso l’allora Ministero per i Beni e le attività culturali oggi Ministero della Cultura, ed è stata funzionario presso la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna, la Soprintendenza della Basilicata, la Soprintendenza della Campania e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Avellino e Salerno, ricoprendo ruoli di responsabilità nell’ambito della tutela e della documentazione; è stata referente e promotore per le intese e i protocolli istituzionali.

Le sue principali linee di ricerca riguardano l’iconografia del mondo antico, con particolare riguardo al mondo etrusco e italico, la ceramica figurata e i contesti funerari. È autrice di numerose pubblicazioni

Martedì 25 marzo 2025, ore 10:00 – Sala conferenze DISPAC

Aurelio Giovanni Bianco, Università di Strasburgo

Danza e musica di danza negli incunabola del teatro lirico italiano

Discussant Massimiliano Locanto

1 cfu

La stretta relazione tra danza e Tragédie lyrique è fatto ampiamente conosciuto e studiato. Meno indagato è invece il ruolo svolto dalla danza nel primissimo sviluppo del melodramma italiano. Eppure, a partire dagli Intemedi del tardo Rinascimento sino ai veri e propri primissimi esempi di Opera, la danza è un elemento imprescindibile di tali forme di spettacolo, spesso intese come un efficace mezzo di propaganda politico-culturale. In tal senso, si presterà una particolare attenzione agli Intermedi fiorentini del 1539 e del 1589, alla doppia versione dell’Euridice (1600) di G. Caccini e J. Peri, alla Rappresentazione di Anima et di Corpo (1600) di E. de’ Cavalieri, all’Orfeo (1607) di C. Monteverdi, per arrivare fino al Sant’Alessio (1631) di S. Landi.

Aurelio Giovanni Bianco insegna Storia e analisi della musica barocca, Storia della musica classica, Drammaturgia musicale e Organologia presso il dipartimento di musicologia dell’Università di Strasburgo, di cui è direttore dal 2015. Ricercatore associato del programma Ricercar (Centre d’Études Supérieures de la Renaissance – Università di Tours) è anche membro del laboratorio di ricerca ACCRA (Approches Contemporaines de la Création et de la Réflexion Artistique – Università di Strasburgo). I suoi principali campi d’interesse convergono sullo strumentalismo del XVII secolo e sulla monodia vocale d’inizio Seicento.

Martedì 25 marzo 2025, ore 14:30 – Sala conferenze DISPAC

Paolo Tortiglione, Conservatorio San Pietro a Majella Napoli

“Pensare musicalmente”. Declinazioni del rapporto tra musica e pensiero

Discussant Clementina Cantillo

1 cfu

Il seminario “Pensare musicalmente” si propone di esplorare il legame profondo tra musica e pensiero, con l’intento di sviluppare una comprensione più consapevole e articolata delle dinamiche cognitive che governano la percezione e la creazione musicale. Durante l’incontro, verranno analizzati i processi mentali implicati nell’ascolto attivo, nella composizione e nell’interpretazione musicale, mettendo in luce come la musica possa essere una forma di pensiero in grado di superare i confini della razionalità verbale. Si illustreranno brevemente anche le relazioni tra linguaggi musicali e linguaggi verbali, considerando come la musica possa influire su aspetti emotivi e cognitivi della mente umana. Attraverso una serie di esempi pratici, il seminario intende stimolare i partecipanti a riflettere sul “come” e “perché” della musica, incoraggiando un approccio multidisciplinare che unisca teoria musicale, neuroscienze, psicologia e filosofia.

Paolo Tortiglione è compositore e docente di Composizione ed Analisi al Conservatorio San Pietro a Majella. Il suo percorso accademico si sviluppa tra i Conservatori di Napoli, Roma, Milano e l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Ha completato gli studi in composizione, organo, musica elettronica e polifonia vocale vincendo numerosissimi premi internazionali di composizione. È noto anche per il suo impegno nell’intersecare scienze, AI, ICT e musica, sviluppando sistemi di e-Learning e lavorando per oltre 30 anni con enti come NASA, IBM e ONU. Molto attivo nel panorama musicale per danza contemporanea, ha realizzato opere per il Milano’s Contemporary Ballet e colonne sonore per videoarte e spettacoli di teatro greco antico. Ha scritto per Treccani e condotto oltre 60 puntate radiofoniche per RAI Radio3, le sue composizioni sono state eseguite in tutto il mondo.

Mercoledì 26 marzo, ore 10.00-12.30 – Aula 13

Paola Di Giammaria (Musei Vaticani, Archivio Fotografico)

La Fototeca dei Musei Vaticani: ripercorrere la memoria fra tradizione e innovazione

Discussant: Adriano Amendola

1 CFU

Sono passati 15 anni, da quel giugno 2010, quando Antonio Paolucci volle istituire la Fototeca, uno dei servizi scientifici dei Musei Vaticani con il fine di curare, conservare, studiare e promuovere la raccolta fotografica storica istituzionale. I Musei Vaticani uniscono alle riproduzioni delle proprie opere, che ovviamente costituiscono la maggioranza della raccolta, anche una significativa quantità di materiale di confronto e di studio non riferito alle proprie collezioni.

In questi anni l’attività di ordinamento e messa in sicurezza del patrimonio fotografico storico, a partire dai fondi dei positivi, nonché di ricerca, studio e pubblicazione, che costituisce la filiera operosa della Fototeca è stata completata dal progetto di digitalizzazione delle lastre fotografiche su vetro, avviato a fine 2016 da Barbara Jatta, e che ha visto ad oggi la pulitura, messa in conservazione e digitalizzazione di circa 41.000 negativi su vetro.

La collezione su vetro costituisce il ‘cuore’ della raccolta: sono circa 49.000 esemplari, che includono i fondi storici per eccellenza, con soggetti che spaziano dalle opere e ambienti dei Musei fino a paesaggi, architetture, monumenti, palazzi, chiese, scavi archeologici di Roma e tante altre località italiane, coprendo un arco temporale che va dalla seconda metà dell’Ottocento, al 1860 circa, fino agli anni 40 del Novecento. In testa il Fondo Moscioni costituito da circa 15.000 lastre del fotografo Romualdo Moscioni (1849-1925), arrivate nei Musei Vaticani nei primi anni 30 del Novecento. Insieme a quelle di altrettanto note dinastie di fotografi – come gli Alinari, Anderson, Brogi, Danesi, Faraglia, Felici e Sansaini – contribuiscono a rendere straordinaria per ricchezza e unicità la collezione. Una collezione fotografica quella vaticana che si arricchisce costantemente grazie a nuove donazioni, come quella recentissima del Fondo Andrea Busiri Vici – stimato architetto (1903-1989) e storico dell’arte romano – che raccoglie più di 10.000 unità dedicate alla pittura romana dal XVI al XIX secolo.

Una parte di questo patrimonio digitalizzato è già disponibile nel catalogo online sul sito ufficiale dei Musei Vaticani: una nuova e importante finestra che si apre gratuitamente e da remoto – accessibile da ogni angolo del mondo – su di una raccolta dei Musei del Papa che è a tutti gli effetti parte integrante della collezione museale.

Si tratta del nuovo e sfidante traguardo raggiunto nell’ambito della realizzazione di quell’“architettura digitale” messa a servizio dei Musei e della valorizzazione dei suoi tesori attraverso l’impiego intelligente, innovativo e inclusivo della tecnologia.

26 marzo 2025, ore 14:30 – 16,30 – Aula 13

Hans C. Hönes University of Aberdeen

Aby Warburg, una biografia critica

In occasione della pubblicazione del volume Un groviglio di sentieri. Vita di Aby Warburg, trad. it., Johan &Levi, Milano 2024.

Introduce Francesca Dell’Acqua

1 CFU

«Ebreo di sangue, amburghese di cuore, d’anima fiorentino»: così amava definirsi Aby Warburg (1866-1929), con una formula che rende bene l’ossessiva ricerca di sé, coltivata attraverso l’autonarrazione, e gli importanti cambi di rotta che hanno segnato il suo percorso. Se oggi è riconosciuto come uno dei più influenti storici dell’arte e della cultura del XX secolo, lo è a dispetto di una salute mentale precaria e di una vita da “fuorilegge”, convinto che il vero acume appartenga solo a chi è pronto a deviare dalle aspettative ordinarie della società.

Dopo aver rinunciato al ruolo di primogenito nella famiglia di banchieri più facoltosa della Germania e aver rinnegato l’ortodossia ebraica, Aby insegue le proprie intuizioni e intraprende un vagabondaggio nel mondo dei simboli che lo porta dal selvaggio West fino nel cuore del Rinascimento, a Firenze. Studioso indipendente, libero pensatore, insofferente verso la struttura compartimentale dell’università ma in dialogo con gli intellettuali più evoluti del suo tempo, Warburg inaugura una metodologia olistica, che integra l’indagine storico-artistica con scienze quali l’antropologia, la medicina e la psicologia. Questo approccio interdisciplinare guida le sue ricerche sulla sopravvivenza dell’antico – condensate nella sua celebre opera incompiuta Atlante Mnemosyne – e la creazione della sua straordinaria biblioteca, oggi conservata presso il Warburg Institute di Londra, prezioso punto di riferimento per gli accademici di tutto il mondo.

Hans C. Hönes restituisce un ritratto dettagliato e intimo di un uomo che, nonostante le innumerevoli difficoltà umane e professionali, ha saputo anticipare i tempi gettando le basi della contemporanea storia dell’arte.

Bio

Dr Hans C. Hönes is a Senior Lecturer in Art History at the University of Aberdeen, and currently serving as Head of Department. He has published extensively on the history of art historiography and has written and edited books on Heinrich Wölfflin, eighteenth-century antiquarianism, and art historical (self-) translations; recent articles have been published in Oxford Art Journal, Architectural History, and British Art Studies, among others. His most recent book, Tangled Paths. A Life of Aby Warburg was published in spring 2024 by Reaktion Books. An Italian translation, Un Groviglio di Sentieri. Vita di Aby Warburg was published in autumn 2024.

Giovedì 27 marzo, ore 10.00 – Sala Conferenze DISPAC

Vincenzo Baldoni – Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Lo studio della ceramica attica oggi: recenti percorsi metodologici e interpretativi.

Discussant: Eliana Mugione, Michele Scafuro

1 cfu

Nel quadro delle produzioni del mondo greco, la ceramica attica ha da sempre attirato particolare attenzione da parte degli studiosi. Tra i molti filoni di ricerca sviluppatesi nel XX secolo, l’analisi stilistica ha occupato un posto di rilievo, grazie soprattutto alla fondamentale opera di J.D. Beazley. Dopo la morte dello studioso (1970), la ricerca è proseguita con una pluralità di approcci che hanno valorizzato le molte potenzialità informative della ceramica attica. Negli ultimi decenni, grazie anche alle possibilità offerte da nuovi strumenti di elaborazione di dati e immagini e in linea con un nuovo sviluppo degli studi sulla produzione artigianale, la ricerca sulla ceramica attica si è arricchita di nuove metodologie di analisi e di stimolanti prospettive di indagine.

L’incontro ha l’obiettivo di offrire una panoramica su alcuni di questi più recenti orientamenti degli studi, con particolare riferimento alle tecniche di documentazione dei vasi, all’importanza dell’analisi della loro forma, all’indagine sull’articolazione degli ergasteria attici e sull’organizzazione della produzione: si esporranno casi di studio recentemente trattati in letteratura e si farà anche riferimento a progetti di ricerca condotti negli ultimi anni dall’Università di Bologna.

Vincenzo Baldoni è professore associato di Archeologia Classica presso l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna. È Direttore del progetto di scavo Sirolo-I Pini (concessione MIC), del progetto Agrigento Quartiere artigianale a ovest di Porta V, responsabile dei materiali dell’équipe del Progetto ArcheoNevola. Progetto di archeologia preventiva e archeologia del paesaggio nella Valle del fiume Nevola ed è codirettore con Giuseppe Lepore del progetto Agrigento. Quartiere ellenistico-romano (Insula III), in Convenzione col Parco Archeologico Regionale “Valle dei Templi”

di Agrigento. Tra i principali temi di ricerca sviluppati vi sono la ceramica greca (soprattutto attica) e quella magnogreca, indagate secondo molteplici prospettive di analisi, dalla produzione, alla diffusione, alla ricezione, all’analisi iconografica e iconologica. Ai tradizionali aspetti legati allo studio di questa classe di materiali (cronologia, attribuzione, forme, lettura delle immagini), si affiancano nelle ricerche l’analisi del commercio e dei fenomeni storici, sociali e culturali connessi alla circolazione dei vasi. Prospettiva privilegiata d’indagine è quella della ricezione e della rifunzionalizzazione della ceramica in diversi contesti culturali e d’uso (abitativo, funerario e sacro), con particolare riguardo all’area medio-adriatica (Piceno, necropoli e abitato: Numana-Sirolo necropoli Quagliotti-Davanzali, necropoli di Via Peschiera e necropoli I Pini; Ancona, in particolare loc. Ghettarello-Montagnolo) ed etrusco-padana (Marzabotto, necropoli, abitato, aree di culto; Bologna, necropoli e acropoli; Spina, necropoli di Valle Trebba). Una parte rilevate della ricerca degli ultimi anni è dedicata all’archeologia funeraria, attraverso lo studio di complessi funerari dell’Etruria padana (Marzabotto, Bologna, Spina), del Piceno (Numana- Sirolo, Montedoro di Scapezzano, Valle del fiume Nevola) e dell’Etruria meridionale (complesso delle ceramiche attiche dalla tomba 90 della necropoli Bufolareccia di Cerveteri). Un ulteriore tema di ricerca riguarda lo studio dell’immagine sulla ceramica greca e magnogreca. È autore di numerose pubblicazioni.

Giovedì 27 marzo, ore 15:00 – Sala conferenze DISPAC

Elisabetta Modena, Università IULM

Display. Luoghi Figure Gesti

Discussant: Filippo Fimiani, Stefania Zuliani

In collaborazione con il dottorato POLICOM

1 cfu

To display è l’atto di mettere in mostra qualcosa: vi è inclusa una sfumatura che si deve alla sua etimologia – dal latino tardo displicare che significa “spiegare”, “svolgere” e che conferisce a questo atto una qualità narrativa. Di questo e dei differenti luoghi, dispositivi e gesti che definiscono la pratica (e la teoria) del mostrare discuterà Elisabetta Modena, autrice del recente volume Display edito nella Piccola Biblioteca Einaudi.

Elisabetta Modena è ricercatrice in Storia dell’arte contemporanea all’Università IULM di Milano. I suoi interessi si collocano ai confini tra storia delle arti visive, storia e teoria dei media, storia e teoria del display espositivo, cultura digitale e videoludica. Negli ultimi anni ha esplorato il tema dell’arte realizzata con la realtà virtuale, delle applicazioni culturali di questa tecnologia immersiva e dell’immersività come leitmotiv della contemporaneità. Accanto a questi studi dal 2012 porta avanti una ricerca sul progetto artistico non realizzato e, insieme a Marco Scotti, è fondatrice di MoRE. Museum of refused and unrealised art projects (www.moremuseum.org), un museo e archivio digitale dedicato a progetti di arte contemporanea non realizzati del XX e XXI secolo.

Giovedì 27 febbraio 2025 – ore 15:00 – Teatro di Ateneo

Incontro con l’artista Raffaela Mariniello

Proiezione del film ZioRiz (60’), 2022

Introduce Stefania Zuliani

1 CFU

ZioRiz è il titolo del film documentario con soggetto, fotografia e regia di Raffaela Mariniello, che riprende il nome della canoa sulla quale un uomo ridiscende, a partire dalla sorgente di Rocchetta a Volturno, le acque del fiume più grande del sud Italia, il Volturno. Questo Caronte ci porta lentamente dall’armonia naturale di quell’oasi protetta della sorgente sempre più giù, fino alla foce a Castel Volturno, un inferno metropolitano. Raccontando il percorso del fiume, che dal Molise attraversa tutta la regione Campania, il film racconta la trasformazione di un contesto ambientale ma anche sociale, che si mostra progressivamente stravolto dalle azioni indiscriminate dell’essere umano. Lo scandire delle stagioni è suggerito dalla pioggia, dalla neve che si scioglie, dal continuo scorrere dell’acqua fino all’essiccarsi del terreno, sferzato dal sole di mezzogiorno. In ogni fotogramma la vita appare svolgersi nel suo incedere quotidiano, mentre si passa progressivamente dai versi di animali e i suoni degli insetti al rumore del lavoro dell’uomo, da quello ripetitivo delle macchine agricole e dei mezzi di trasporto ai suoni sempre più caotici dell’ambiente urbano.

Raffaela Mariniello è nata a Napoli dove vive e lavora. Si accosta alla fotografia all’inizio degli anni Ottanta collaborando con un’agenzia di fotogiornalismo, per approdare poi all’ambito artistico. La sua ricerca è indirizzata verso tematiche sociali e culturali e viene declinata con uno sguardo volto al paesaggio urbano e alla relazione che l’uomo riesce a istaurare con esso. Nel 1991 realizza Bagnoli, una fabbrica, lavoro fotografico che costituisce un’importante testimonianza storica sull’acciaieria di Napoli prima della sua dismissione. Un paesaggio postindustriale è anche quello ritratto nel ciclo Napoli veduta immaginaria del 2001. Con la videoinstallazione Over and over del 2005, Mariniello combina il linguaggio della fotografia a quello del video, l’immagine fotografica diventa un fotogramma che ferma lo scorrere del tempo. Dagli anni Novanta Raffaela Mariniello ha esposto in mostre personali e collettive, in Italia e all’estero. La Deriva del Paisaje è la retrospettiva che le dedica l’Istituto Italiano di Cultura di Madrid nel 2018, cui segue la partecipazione a residenze d’artista, a Barcellona nel 2018, poi in Costa d’Avorio nel 2019, per il progetto Under The Spell Of Africa, a cura di Adriana Rispoli. Le sue opere sono presenti in collezioni pubbliche, tra cui: Bibliothèque National de Paris; Maison Européenne de la Photographie, Parigi; Fondazione per l’arte contemporanea Sandretto Re Rebaudengo, Torino; Metropolitana di Napoli; Museo della Certosa di San Lorenzo, Padula; Museo MADRE, Napoli.

ZioRiz è prodotto da Teatri Uniti con Casa del Contemporaneo con il contributo della Regione Campania e di Film Commission Regione Campania, in collaborazione con Museo Madre, Studio Trisorio e Zona Rosa.

Martedì 28 gennaio – ore 15.00 – Sala Conferenze DISPAC

Gianluca Mastrocinque– Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”

Progettare le città della Puglia in età romana. Evidenze archeologiche e testi giuridici a confronto.

Discussant Mauro Menichetti

1 CFU

Tra i centri urbani della Puglia di età romana Taranto offre l’opportunità, unica nel panorama della penisola, di mettere a confronto le evidenze archeologiche sistematizzate dalla ricerca recente con il frammento conservato della Lex municipii tarentini, unico statuto a oggi noto per l’Italia, oltre che il più antico in assoluto tra i pochi documentati. I numerosi elementi di coerenza tra testo normativo e testimonianze archeologiche spingono a pensare che proprio gli statuti giocano un ruolo prioritario nella costruzione dei paesaggi urbani dei municipi, che si concretizza tra la fine del I secolo a.C. e il I secolo d.C., con particolare intensità al tempo di Augusto. Anche in materia di urbanistica, come per altri ambiti della vita pubblica, gli statuti dei diversi centri dovevano presentare, infatti, molteplici disposizioni comuni, come mostrano ad esempio, rispetto alla lex tarantina, le meglio conservate leggi municipali della Spagna di età flavia, tutte derivanti da una norma quadro emanata e conservata a Roma. Proprio il rispetto degli statuti può dunque spiegare il carattere capillare del disegno urbano, che nei centri meglio documentati si configura come un vero e proprio piano regolatore e le numerose affinità in molti aspetti dell’urbanistica, che emergono anche in Puglia dallo studio sistematico di tutte le città, 27 municipi, oltre a due centri per cui l’assetto giuridico è discusso. Tra le soluzioni più ricorrenti spiccano l’organizzazione della maglia stradale e delle infrastrutture collegate alle strade, su cui lo statuto di Taranto presenta indicazioni molto precise, ma anche la distribuzione delle aree pubbliche con le loro diverse funzioni e le relazioni, accuratamente predisposte, tra i complessi pubblici e gli spazi per le abitazioni e per le manifatture. Attraverso il confronto tra alcuni dei centri urbani meglio documentati in Puglia, anche sulla base di indagini di scavo recenti e in corso, si cercherà di riflettere sui principali tratti comuni, cercando di distinguere quanto queste soluzioni dipendano dal testo statutario oppure derivino da esigenze specifiche di carattere economico, produttivo e religioso, oltre che dalla valorizzazione delle risorse naturali e dall’adattamento alle preesistenze dei centri urbani indigeni che avevano raggiunto un alto livello di organizzazione tra IV e III secolo a.C.

Strettamente collegata a questo approccio è l’attenzione ai caratteri del tessuto urbano impostati nella prima età imperiale e rispettati a lungo, fino al termine della vicenda di alcuni centri e talvolta fino ai giorni nostri nelle città a continuità di vita, caratteri che possono alimentare nuove forme di valorizzazione del paesaggio storico nei suoi tratti identitari più marcati.

Gianluca Mastrocinque è professore associato di Archeologia classica all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, dove dirige il Laboratorio di Archeologia dei Paesaggi. Fa parte del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca nazionale in ‘Patrimoni archeologici storici architettonici paesaggistici mediterranei’.

Le sue principali linee di ricerca riguardano i paesaggi urbani e rurali, soprattutto di età romana, con attenzione alla continuità e alle trasformazioni rispetto al periodo preromano e tardoantico e con particolare riferimento alla Puglia. Si occupa anche di storia dell’archeologia, della pratica termale tra mondo antico ed età contemporanea e dei culti, specie in Puglia tra età indigena e romana.

Tra i lavori recenti ha curato, con R. Cassano e M. Chelotti, il volume ‘Paesaggi urbani della Puglia in età romana. Dalla società indigena alle comunità tardoantiche’ (Edipuglia, Bari 2019), il primo studio sistematico su tutte le città della Puglia romana e gli atti del Convegno internazionale ‘Paesaggi mediterranei di età romana. Archeologia, tutela, comunicazione’ (Edipuglia, Bari 2017). Particolare attenzione rivolge alle città di Bari e di Taranto, a cui ha dedicato una monografia e articoli.

È direttore scientifico delle ricerche a Egnazia (Fasano), dove nel Parco archeologico si svolge un cantiere scuola con studenti provenienti dall’Università di Bari e da altre università, nonché da classi liceali in stage.

In collaborazione con il Ministero della Cultura (Parco archeologico di Egnazia) partecipa con il suo gruppo di ricerca a progetti per la valorizzazione e la comunicazione dei risultati delle ricerche.

Coordina per l’Italia il Progetto di internazionalizzazione ‘Paesaggi mediterranei di età romana tra ricerca e strategie di valorizzazione’, che unisce università di Italia e Spagna (Cordoba, Castilla-La Mancha), per elaborare insieme nuove forme di comunicazione archeologica, anche guardando al network internazionale del turismo archeologico.

Tra le attività di terza missione, coordina la collaborazione dell’Università di Bari con alcuni importanti musei archeologici della Puglia, come il Museo Archeologico di Santa Scolastica a Bari e di recente il Museo Archeologico Nazionale di Taranto. Tra le iniziative più recenti organizzate con il Museo di Taranto, ‘Progettare la città. Dalla Lex municipii alla Taranto di oggi’, avviata con il rientro a Taranto del frammento originale dello statuto del municipio, a cui si lega una ricerca interdisciplinare che unisce archeologi, epigrafisti, studiosi di storia del diritto romano.

29 gennaio 2025, ore 11.30-13.30 – Sala conferenze DISPAC

Serena Romano (Université de Lausanne, Università Tor Vergata)

Giotto. La costruzione del personaggio e le prime opere

Discussant: Maddalena Vaccaro

1 CFU

La lezione si dividerà in due parti. Nella prima sarà analizzato il modo in cui la figura di Giotto è stata costruita attraverso le fonti letterarie già dal Trecento, e saranno presi in considerazione i dati che invece risultano dai documenti d’archivio. Nella parte successiva verranno mostrate le modalità con le quali conosciamo Giotto attraverso la sua opera, con particolare riferimento alle prime opere, tra Assisi e Firenze.

Bio

Serena Romano è professore emerito di Storia dell’arte medievale dell’Università di Losanna e docente dell’Università Roma “Tor Vergata”. Ha svolto funzione di direttore del Dipartimento di Storia dell’Arte di Losanna, della Scuola di Dottorato delle Università di Losanna, Ginevra, Friburgo e Neuchâtel e del Master of Advanced Studies in Museologia e Conservazione del Patrimonio delle Università di Ginevra, Losanna e Friburgo.

Internazionalmente riconosciuta per i suoi studi su Giotto, sulla pittura medievale a Roma, la pittura ad Assisi e l’arte in Lombardia, vanta numerose monografie e contributi che aprono alle ricerche interdisciplinari e al dialogo con specialisti a livello globale.

Tra le sue pubblicazioni più note si ricordano La basilica di San Francesco ad Assisi. Pittori, botteghe, strategie narrative (Viella, 2001); La O di Giotto (Electa, 2008) e le curatele dei volumi per il Corpus della pittura medievale a Roma 312-1431, e Per Enrico Castelnuovo. Da Losanna, le vie della storia dell’arte (Viella 2017); Una finestra su Roma altomedievale. Pitture e mosaici (Viella, 2022); Strategie urbane e rappresentazione del potere. Milano e le città d’Europa, 1277-1385 (Silvana editoriale, 2023) e Le residenze viscontee. Da Palazzo Reale a San Giovanni in Conca (Silvana Editoriale, 2023).

Ha collaborato e diretto numerosi progetti internazionali, tra cui due recenti finanziati dal Fondo Nazionale Svizzero della ricerca, ovvero Constructing identity: visual, spatial, and literary cultures in Lombardy, 14th to 16th centuries (FNS-Sinergia 2010-2014) e Rome aux siècles ‘obscurs’. Les lumières de la communication visuelle, Ve-XIe siècles (FNS Lausanne-Rome 2020-2023), i cui risultati scientifici sono in corso di pubblicazione.

Nel 2015 è stata curatrice delle mostre, con i relativi cataloghi, Arte lombarda dai Visconti agli Sforza e Giotto, l’Italia, ambedue a Milano, Palazzo Reale.

30 gennaio 2025, ore 15.00 – 17.00 – Sala Conferenze DISPAC

Salvatore Margiotta, Mimma Valentino (Università di Napoli “L’Orientale”)

Il Nuovo Teatro in Campania tra gli anni Sessanta e Ottanta del Novecento: spazi e contesti

Discussant: Annamaria Sapienza

1 CFU

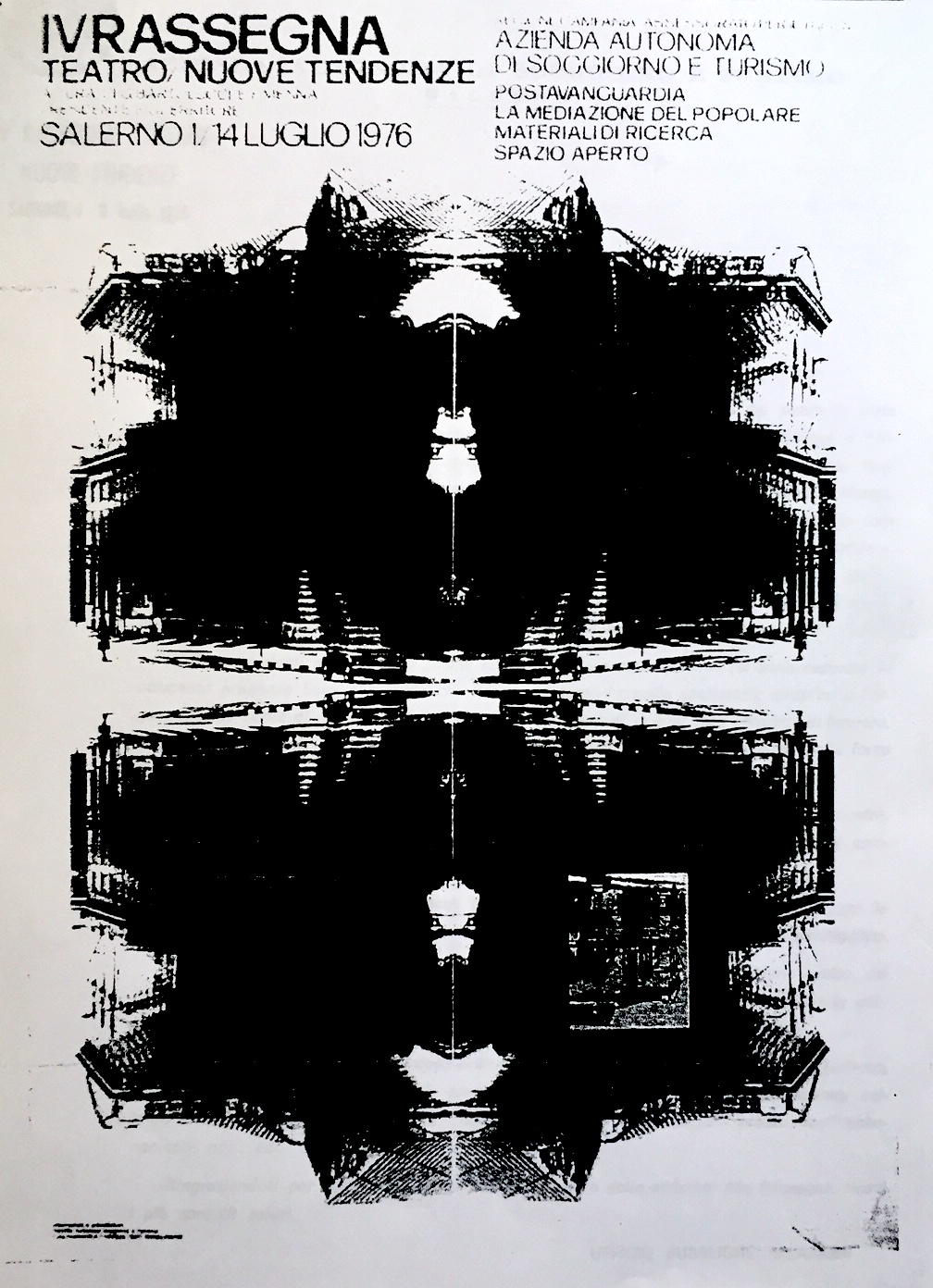

Tra la fine degli anni Cinquanta e la seconda metà degli anni Ottanta la scena sperimentale è attraversata da un profondo ripensamento; tale processo conosce la sua fase più estrema e radicale negli anni Settanta, prendendo forma attraverso il rapido susseguirsi di una serie di tendenze (teatro immagine, postavanguardia, nuova spettacolarità). Le nuove linee di ricerca vengono di volta in volta consacrate nell’ambito delle rassegne organizzate da Giuseppe Bartolucci nel Sud; a Salerno, in particolare, anche grazie al ruolo determinante dell’humus espresso dall’Università di Salerno, vengono realizzate alcune manifestazioni fondamentali per la storia del ‘nuovo’. Del resto, dopo lo sfaldamento del movimento che aveva portato alla fine degli anni Sessanta all’organizzazione del Convegno di Ivrea, alla programmazione a Milano di una pionieristica stagione underground e all’esplosione a Roma delle cantine, si assiste a un ribaltamento delle coordinate geografiche con cui viene ripensato il Nuovo Teatro sul piano pratico e culturale.

La fucina del nuovo. Il Teatro Immagine di Salvatore Margiotta (Terre Blu, 2023), Dal teatro analitico-esistenziale alla nuova spettacolarità. Le rassegne di Mimma Valentino (Terre Blu, 2023) raccontano i fenomeni più significativi che attraversano la sperimentazione teatrale campana in questi anni, partendo da una disamina di alcuni eventi cruciali che hanno avuto luogo tra il 1963 e il 1976, per poi ricostruire alcune manifestazioni che accolgono e promuovono, anche sul piano teorico, le tendenze emergenti (Rassegna Teatro/Nuove Tendenze di Salerno 1973-1976; Incontri Internazionali di Cosenza 1976 e 1978; Convegno di Padula, 1978; Rassegna Passaggio a Sud/Ovest, Caserta 1979).

Salvatore Margiotta è professore associato in discipline dello spettacolo presso l’Università di Napoli “L’Orientale” dove insegna Storia del Teatro Moderno e Contemporaneo e Teatro Moderno e Contemporaneo. È autore dei volumi Il Nuovo Teatro in Italia 1968-1975 (Titivillus, 2013), Il teatro futurista (Carocci, 2022), La fucina teorica del Nuovo Teatro in Italia. Verso il Teatro Immagine (TerreBlu, 2023).

Ha scritto diversi saggi per le riviste «Acting Archives Review», «Culture teatrali», «Sciami», «Sinestesionline-Rifrazioni», tra i quali tra La scena moderna nel dibattito critico italiano alla fine degli anni Sessanta («Culture teatrali»), Il Living Theatre in Italia, La pratica dell’eterodirezione nel teatro di Fanny & Alexander, Lo spettacolo è un appuntamento. Il teatro di Roberto Latini e Fortebraccio Teatro («Acting Archives Review»). Attualmente è direttore scientifico del progetto Archivi del Nuovo Teatro Italiano. Ricerca documentaria, catalogazione ed organizzazione scientifica.

Mimma Valentino è assegnista di ricerca presso l’Università degli studi di Napoli “l’Orientale”. È autrice dei volumi Il Nuovo Teatro in Italia 1976-1985 (Titivillus, 2015), Dal teatro analitico-esistenziale alla nuova spettacolarità. Le rassegne (Terre Blu, 2023). Ha scritto saggi per le riviste «Culture teatrali», «Acting Archives Review», «Arabeschi», «Sinestesieonline-Rifrazioni». Attualmente è coordinatrice responsabile del progetto di ricerca Archivi del Nuovo Teatro Italiano. Ricerca documentaria, catalogazione ed organizzazione scientifica (direttore responsabile L. Mango, direttore scientifico S. Margiotta) e redattrice della rivista «Acting Archives Review».